こんにちは!

それでは今日も化学のお話やっていきます。

今回のテーマはこちら!

動画はこちら↓

動画で使ったシートはこちら(decay process)

それでは内容に入っていきます!

励起状態の減衰過程の分類

紫外線や可視光を吸収して電子励起状態に遷移した後、もとの電子基底状態に戻る過程は1通りとは限りません。

もとに戻らないこともありますが、最も一般的なのは、緩和した際に放出されるエネルギーは、周囲の分子の振動、回転、並進といった熱運動のエネルギーに変換されるというものです。

これを無放射減衰過程といいます。

これに対して、1つのフォトンとしてこの励起エネルギーを捨てる過程をとる試料もあり、これを放射減衰過程もしくは輻射失活過程といいます。

放射減衰の中の自然放射減衰には、蛍光と燐光(りん光)という2種類の光の放出を伴う過程があります。

光によって励起された分子が光を再放出する現象は、フォトルミネッセンスと呼ばれます。

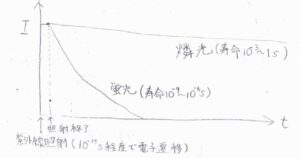

蛍光と燐光の大きな違いは、外部からの光の照射をやめてから、再放出された光が消失するまでの寿命です。

縦軸に強度、横軸に時刻をとると、蛍光と燐光の強度はこちらの図のような変化を示します。

どちらも指数関数型の減衰曲線となりますが、燐光は蛍光に比べて\(10^6\)倍などはるかに長い寿命を持ちます。

これは、励起された分子が緩和したときの過程の違いから説明されます。

蛍光

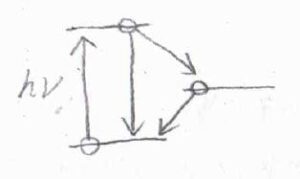

まず、蛍光の放出過程は、こちらの図のようになります。

光を吸収して励起状態へ遷移した後、\(10^{-12}\ \rm{s}\)程度と比較的短時間で起こる無放射減衰を繰り返し、励起電子状態の基底振動状態まで緩和します。

ここで放出されるエネルギーは、周囲の分子に熱として伝わります。

ただ、励起電子状態と基底電子状態の間のエネルギー差が、周囲の分子が吸収できないほど大きいと無放射遷移できないため、励起状態に長い時間とどまることになります。

その寿命が、自然放射できるほど長くなると、蛍光を伴って緩和するということになります。

緩和の際も、フランク-コンドンの原理より、波動関数が似ている振動状態へと遷移が起こります。

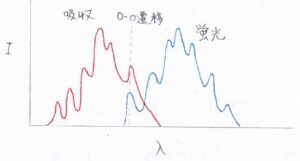

吸収スペクトルと蛍光スペクトルを重ねて書くと、こちらの図のようになります。

赤が吸収スペクトルで、青が蛍光スペクトルです。

蛍光スペクトルのエネルギーは、熱として放出した分だけ、吸収した光よりも小さくなるため、ピークは長波長側へとシフトします。

遷移後の波動関数によって遷移強度が左右されるため、吸収スペクトルは電子励起状態、蛍光スペクトルは、電子基底状態に固有の振動構造を示すことになります。

それで基底振動状態間での遷移は、\(0-0\)遷移と呼ばれますが、これは熱として放出したエネルギーがないため、もし観測されたとしたら、吸収と蛍光でピークの波長が一致します。

ただ厳密には、電子の遷移が溶媒分子の再配列よりもきわめて速いため、基底電子状態と励起電子状態で溶媒和の違いが大きいと、ピークの波長が一致しないこともあります。

蛍光の強度は、熱として放出されるエネルギーが少ないほど大きくなるため、共存するイオンや溶媒分子に依存することになります。

他の成分の存在により蛍光の強度が下がることを消光といいます。

燐光

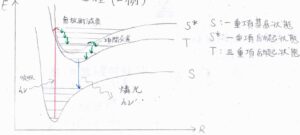

一方、燐光が放出される過程の一例は、こちらの図のようになります。

ここで、\(\rm{S}\)は一重項状態、\(\rm{T}\)は三重項状態を表しています。

光の吸収によって励起された後に無放射減衰をするのは蛍光と同じですが、一重項励起状態と三重項励起状態の交点で、分子は共通の立体構造をとるため、電子スピンの対形成を解消する機構があると、異なる多重度の状態へと移ることがあります。

この現象を項間交差または系間交差と呼びます。

略して、ISCともいいます。

フントの規則より、一般的に多重度の大きい状態ほどエネルギーが低いため、項間交差からよりエネルギーの低い基底振動状態まで無放射減衰することができます。

最後、光の放出を伴って一重項基底状態へと遷移が起こります。

この遷移は本来スピン禁制であるため、強度は弱く、長い時間持続するということになります。

項間交差を可能にする機構とは、具体的にはスピン-軌道カップリングのことを指します。

分子が硫黄など核電荷の大きな原子を含んでいるときには、相互作用が大きくなるため、全スピン角運動量と全軌道角運動量だけで考えることができなくなり、選択律も成り立たなくなります。

そのため、燐光の効率は、核電荷の大きな原子の存在によって左右されます。

また、特に固体の試料であれば、周囲の分子へのエネルギー移動が効率的ではないため、より強度の強い燐光を観測しやすくなります。

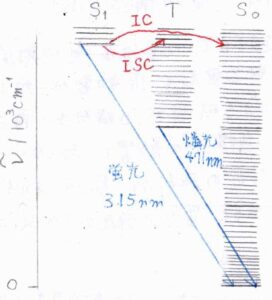

分子内で起こる、さまざまな放射遷移と無放射遷移は、こちらのジャブロンスキー図として表すことができます。

これはナフタレンの例で、青が放射遷移、赤が無放射遷移を表します。

ICは内部転換といって、多重度が同じまま、無放射遷移が起こることを指しています。

2つのポテンシャルが交差しているところで最も起こりやすくなります。

解離機構

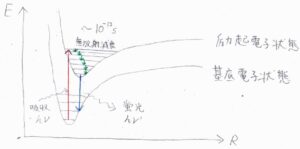

最後に、電子励起された分子が解離する機構についてお話しして終わります。

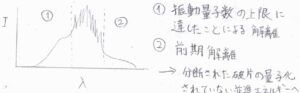

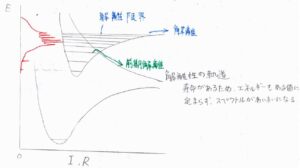

紫外-可視吸収スペクトルでは、振動構造のほかに連続帯が観測されます。

まず、非調和なポテンシャルでは、振動状態に上限がありますが、そこに至るよりも大きなエネルギーを吸収すると、解離が起こって、分断された破片の量子化されていない並進エネルギーへと変換されます。

その結果、短波長側に連続帯が観測されます。

長波長側に連続帯が観測された場合、これは前期解離が起こった証拠になります。

前期解離は、解離性の軌道へ内部転換した後に、エネルギーが破片の並進運動へと変換される機構です。

解離性の軌道との交点付近の状態は、有限の寿命をもつため、量子的な効果からエネルギーがはっきりと定まらなくなります。

その結果、吸収スペクトルの長波長側に連続帯が観測されることになります。

まとめ

今回の内容は以上です。

間違いの指摘、リクエスト、質問等あれば、Twitter(https://twitter.com/bakeneko_chem)かお問い合わせフォームよりコメントしてくださると、助かります。

それではどうもありがとうございました!