こんにちは!

それでは今日も化学のお話やっていきます。

今回のテーマはこちら!

動画はこちら↓

動画で用いたシートはこちら(elimination reaction1、elimination reaction2)

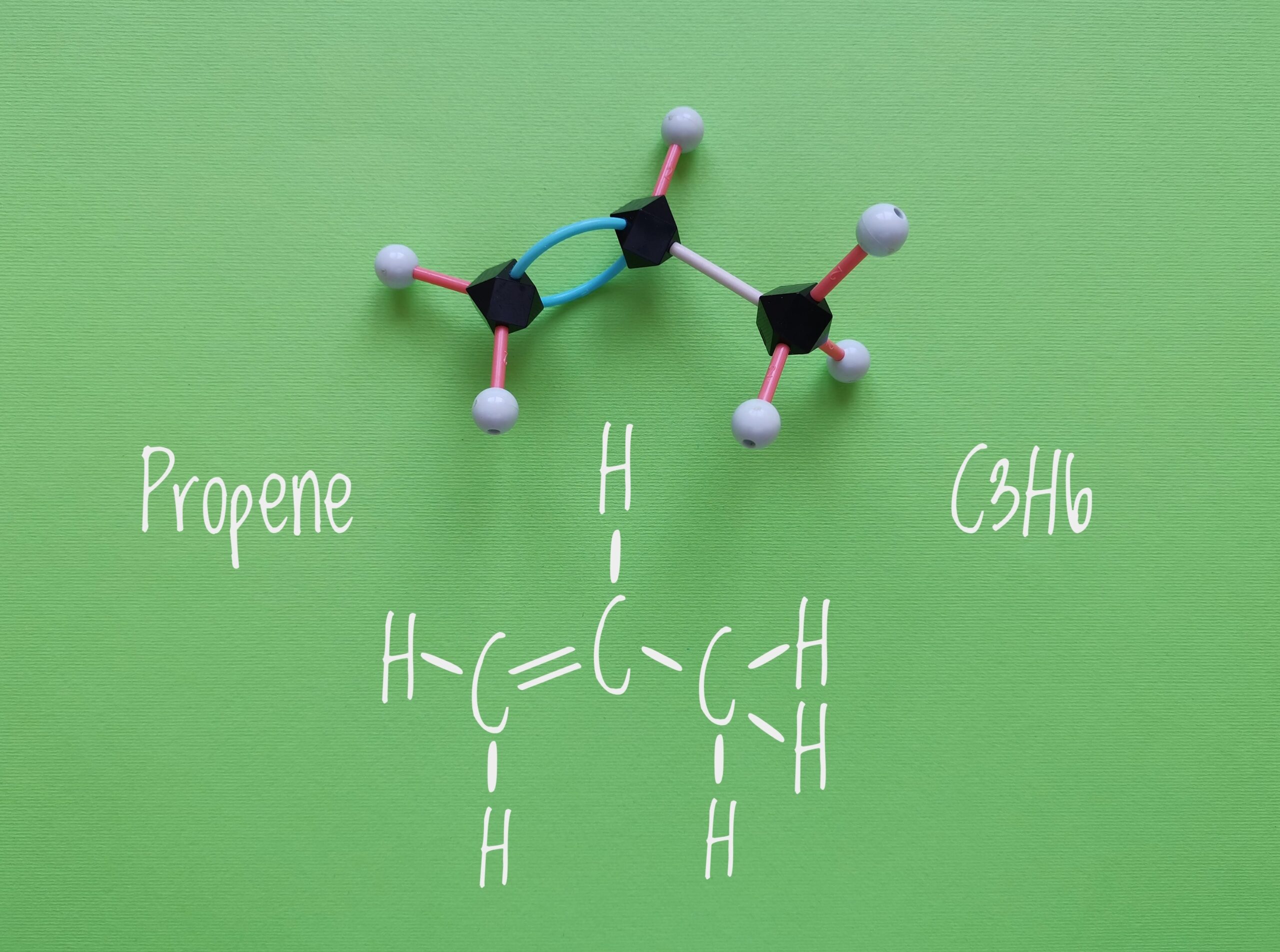

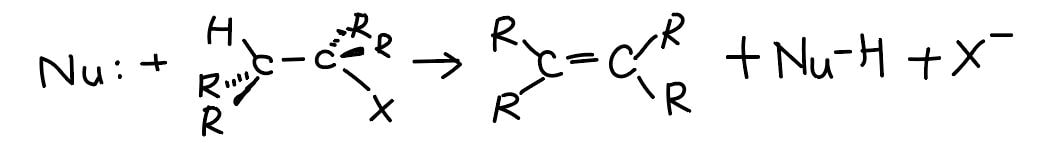

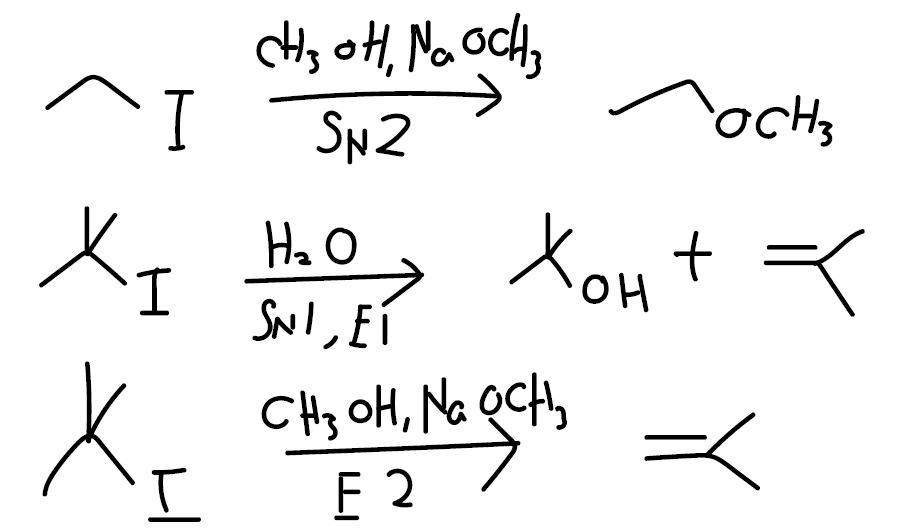

脱離反応の一般式

まず、脱離反応がどんな反応かということからお話しします。

これは「脱離基の脱離とともに、塩基によってプロトンが引き抜かれることで、最終的にアルケンが生成する」反応です。

脱離基を持つ基質と塩基によって起こりますが、通常、塩基は求核剤としてもはたらくので、求核置換反応と競合する反応ということになります。

つまり、求核置換を起こそうとしてたのに、なぜかアルケンができてしまうということがあります。

一分子脱離反応(\(\displaystyle \rm{E}\)\(1\)反応)

脱離反応も求核置換反応と同じく、一分子反応と二分子反応があります。

まずは一分子脱離反応からお話しします。

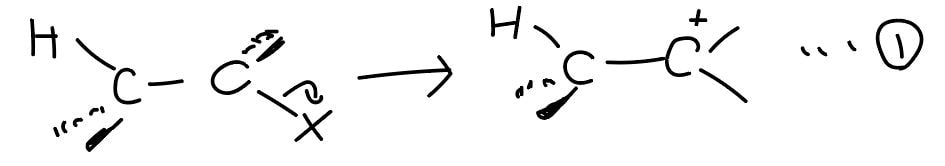

反応機構

まず、一段回目は\(\rm{S_N}\)\(1\)反応と同じように基質から脱離基が脱離します。

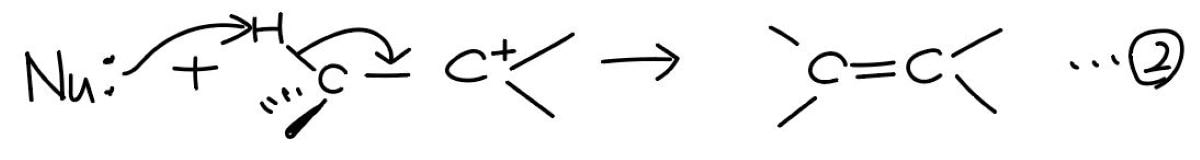

そのあと、塩基によってプロトンが引き抜かれることでアルケンが生成します。

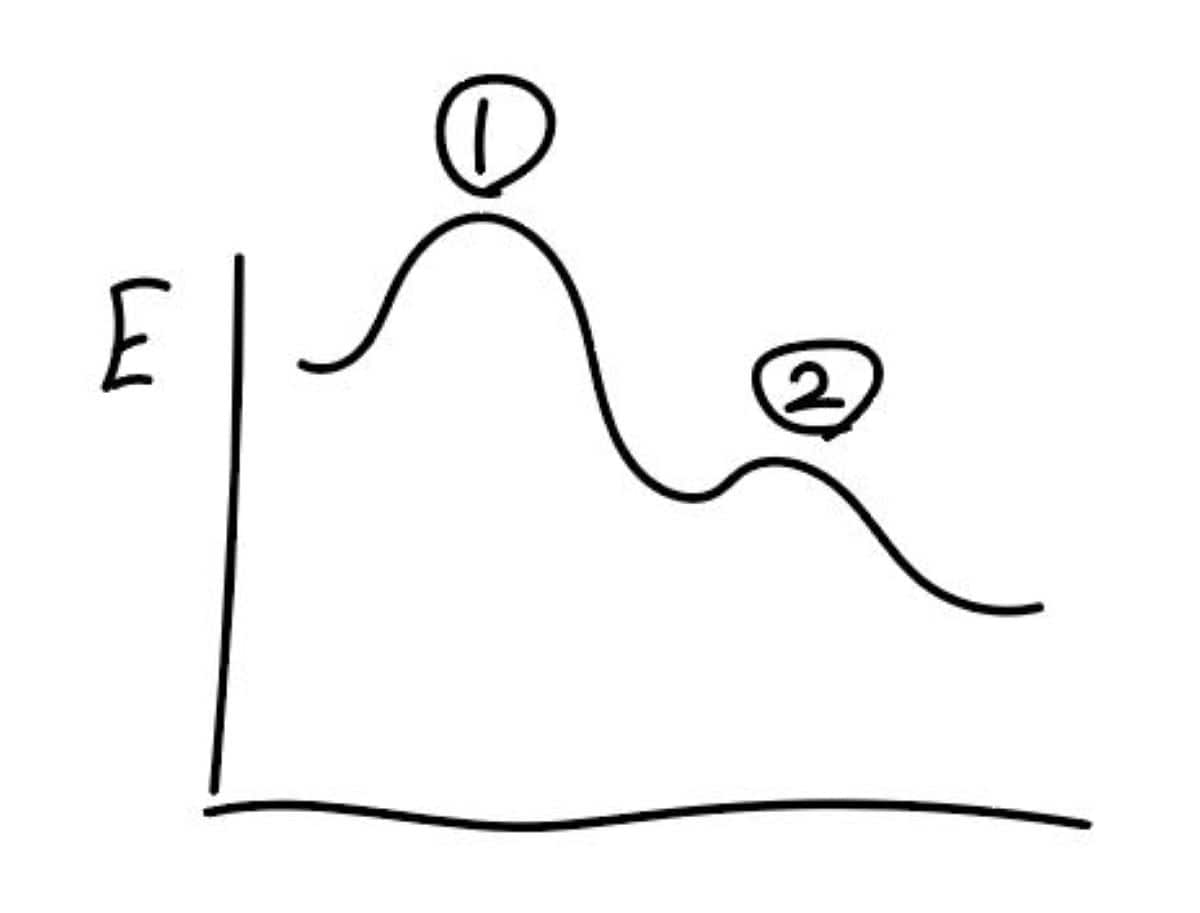

この反応は2、3段階の素反応からなりますが、反応速度は基質の濃度のみに依存し、求核剤の濃度には依存しません。

それはカルボカチオンの生成が律速段階、すなわち最も活性化エネルギーが大きくて遅い段階であるからです。

E1反応の特徴

- カルボカチオンを経由する

- 何通りかの生成物を与える場合がある

- \(\displaystyle \rm{S_N1}\)反応の副反応に過ぎない

1. カルボカチオンを経由する

平面構造を持つカルボカチオンを経由することは、しばしば反応を複雑にします。

シスやトランスとった幾何異性体が生成する可能性のほか、また転位が起こる可能性も考えなければいけません。

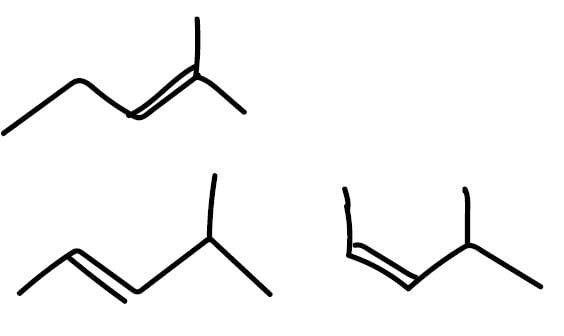

2. 何通りかの生成物を与える場合がある

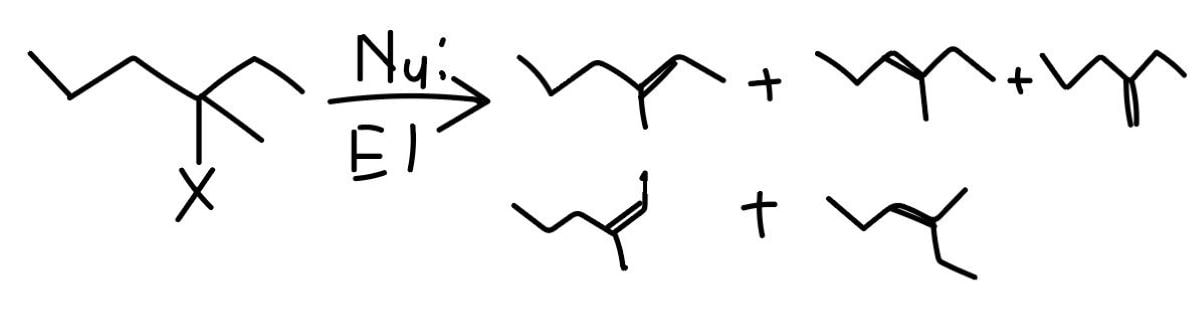

引き抜かれるプロトンは、カチオン中心の炭素の隣の炭素についている水素原子です。

これが複数ある場合は、どこからプロトンを引き抜くかによって生成物の構造が変わってきます。

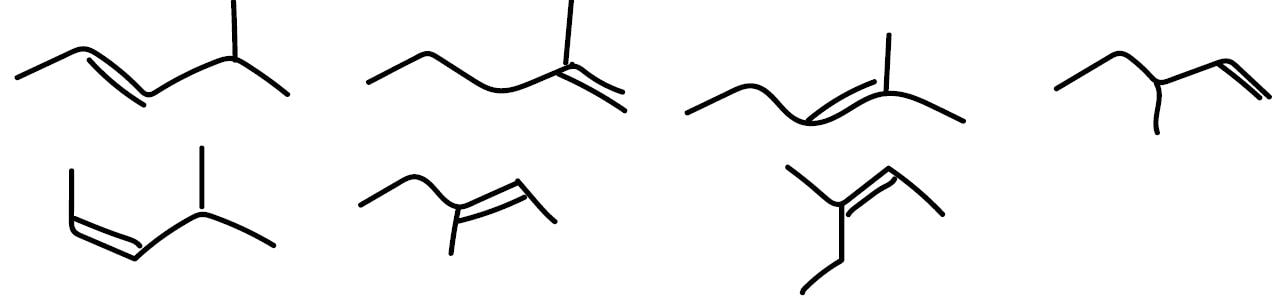

例えば、下のような場合です。

3. \(\rm{S_N}\)\(1\)反応の副反応に過ぎない

脱離を優先して起こしたい場合、プロトンを引き抜きやすくすればいいので、少し強い塩基にしてみたらどうかと考えると思います。

しかし、一般に強い塩基ほど強い求核剤としてはたらいてしまうため、優先的に脱離を起こすことは難しいです。

そのため、\(\rm{E}\)\(1\)反応では、アルケンを収量良く得ることはできません。

二分子脱離反応(E2反応)

アルケンを優先して得るには、これから紹介するE2反応が有用です。

反応機構

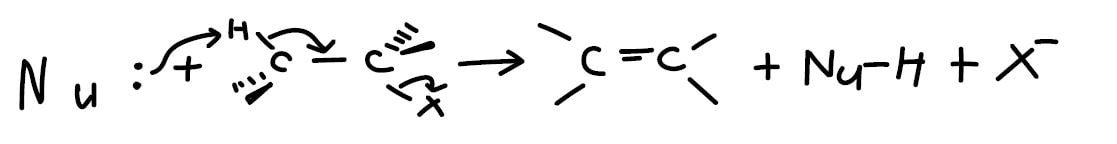

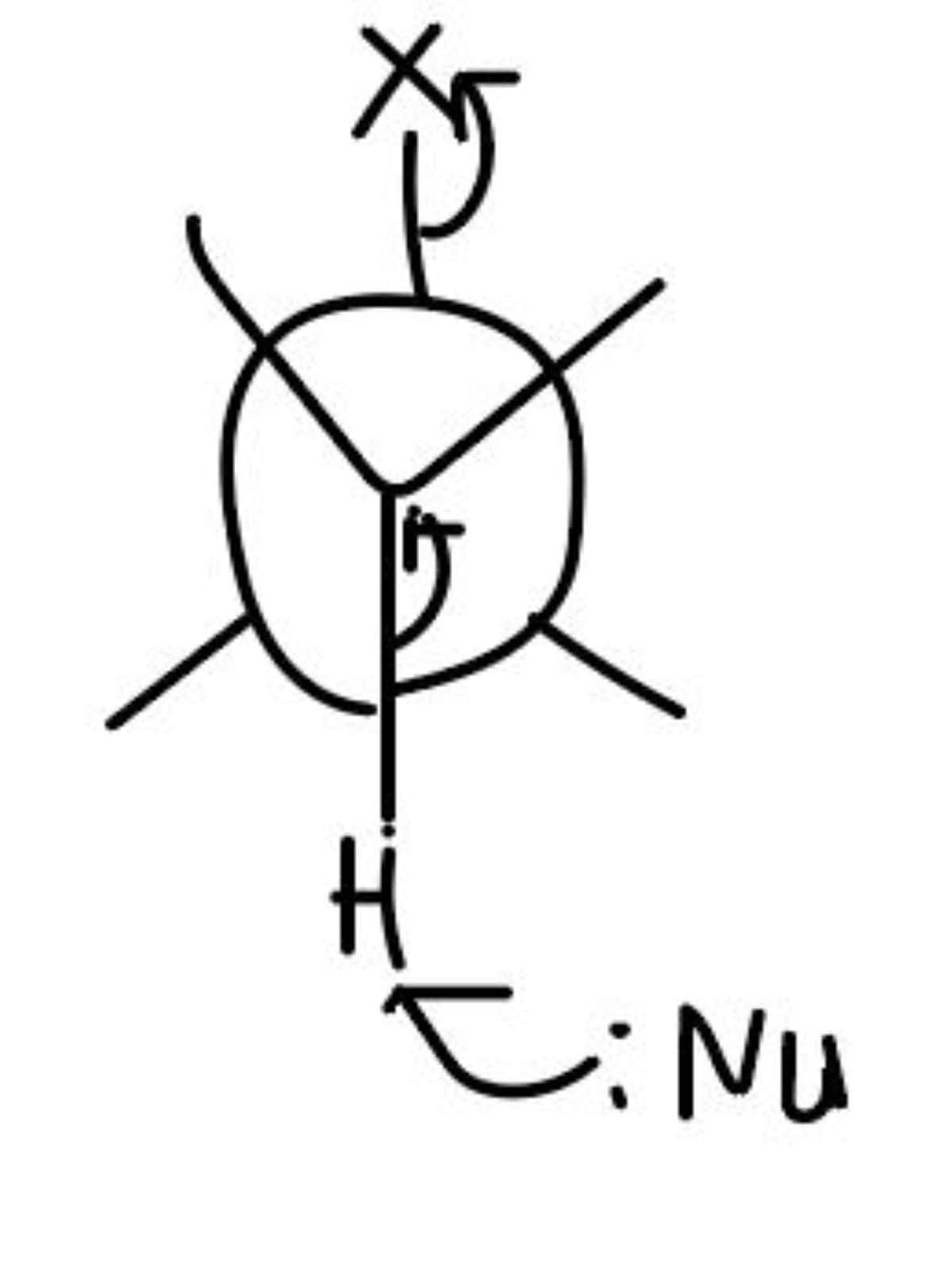

\(\rm{E2}\)反応では、脱離基の脱離と塩基によるプロトンの引き抜きが同時に起こります。

反応速度は基質と塩基両方の濃度に比例します。

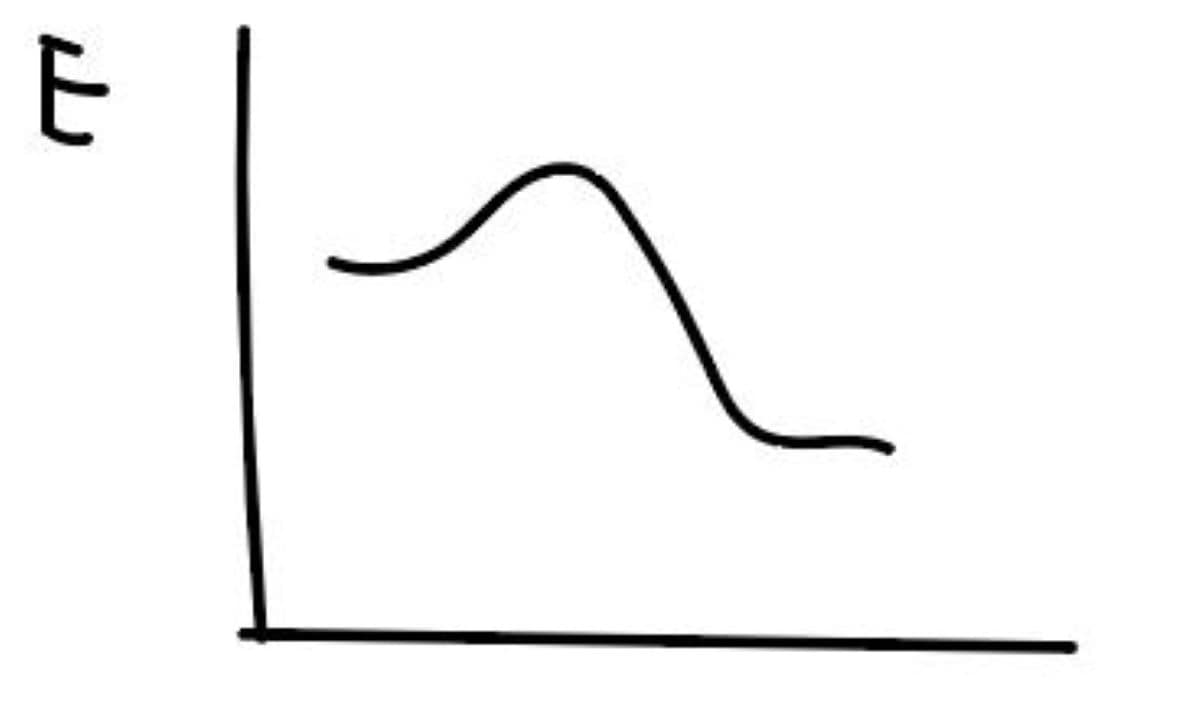

カルボカチオン中間体を経由しないため、ポテンシャル図は1段階となり、反応は立体特異的に進行します。

\(\displaystyle \rm{E}\)\(2\)反応の特徴

\(\displaystyle \rm{E}\)\(2\)反応の特徴を次のとおりです。

- 嵩高い基質+強塩基の組み合わせで進行しやすい

- アンチ型の脱離が進行する

1. 嵩高い基質+強塩基の組み合わせで進行しやすい

\(\displaystyle \rm{E}\)\(2\)反応を優先的に進行させてアルケンが得られるのは、嵩高い基質+強塩基の組み合わせです。

この組み合わせでは、求核攻撃が起こりにくく、脱離より先にプロトンの引き抜きが起こりやすいためです。

例えば、次のようになります。

2. アンチ型の脱離が進行する

実は、引き抜かれるプロトンの位置は決まっていて、Newman投影式で脱離基の正反対の位置にあたる水素原子が引き抜かれます。

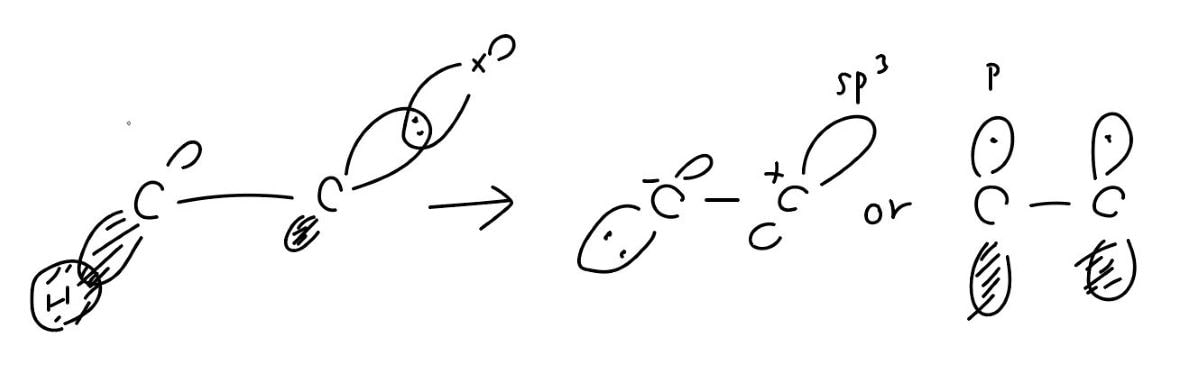

これには、電子軌道の形と安定性が影響しています。

プロトン引き抜きの瞬間は、下図左側のように電子が偏在した形も考えられますが、二原子で電子を共有した方が安定になります。

プロトン引き抜きの瞬間は、下図左側のように電子が偏在した形も考えられますが、二原子で電子を共有した方が安定になります。

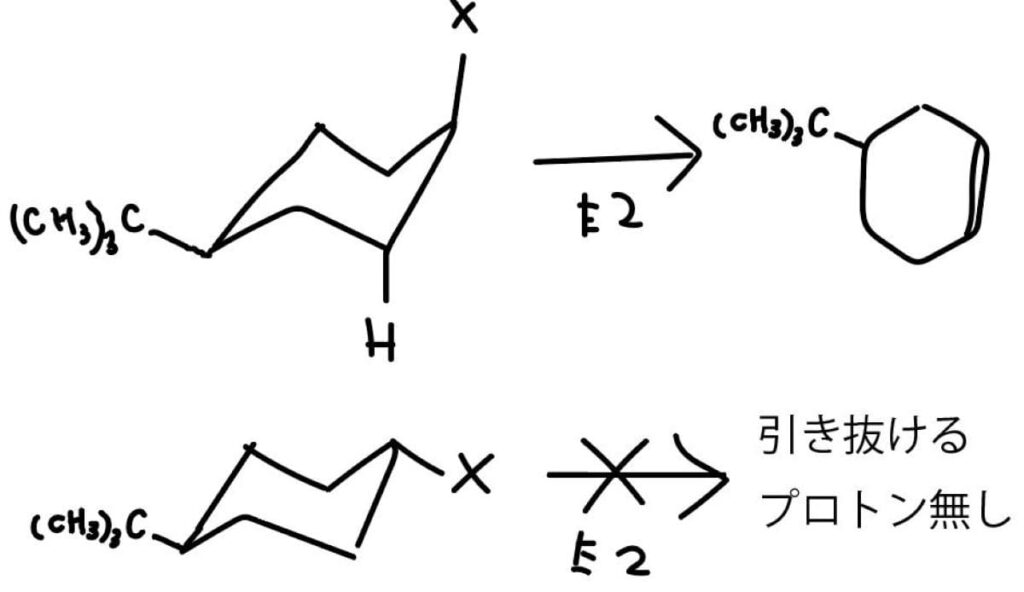

当然、トランスの位置に水素がなければアンチ脱離はできません。

これは、環状化合物でも確認できます。

練習問題

それでは最後に練習問題をやってみましょう。

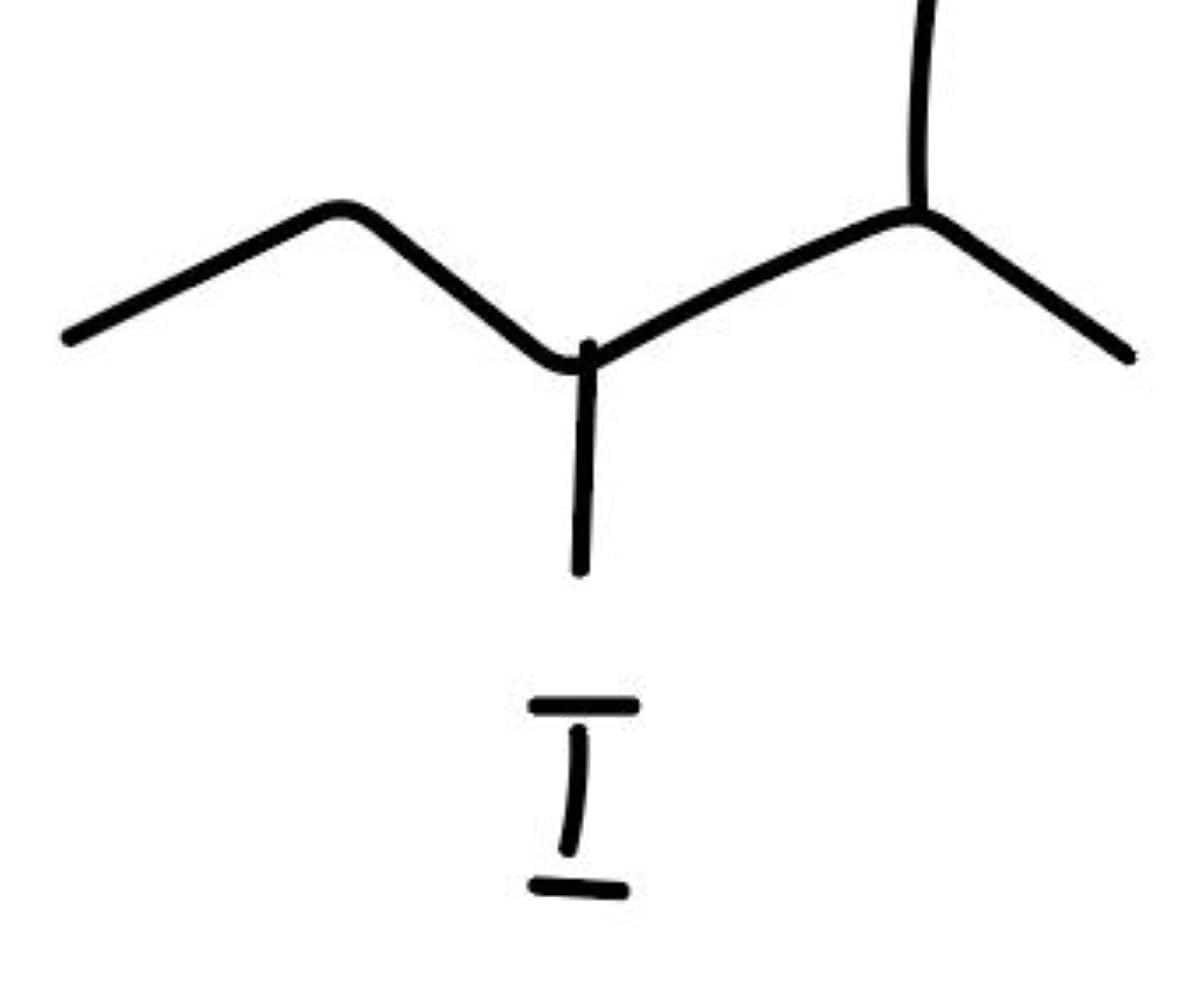

次の化合物に\(\rm{E1}\)、\(\rm{E2}\)それぞれの脱離反応が起こったとき、考えうるすべての生成物を挙げてください。

(実際には、第三級炭素からのプロトン引き抜きやメチル基の転位は第二級炭素からの引き抜きやプロトンの転位に比べると起こりにくいので、ほとんどとれないものもあります。

収量は少ないが考えられなくはないという生成物をテストなどでどう扱うのかは、教授次第だと思います。)

・\(\rm{E2}\)反応の場合

どこからプロトンが引き抜かれるのか、そしてシスかトランスかということで、これらの生成物が考えられます。

どの生成物が多く得られるのかは、塩基の種類によって変わります。

詳しくは、こちらを参照してください。

まとめ

はい、今回の内容は以上です。

間違いの指摘、リクエスト、質問等あれば、Twitter(https://twitter.com/bakeneko_chem)かお問い合わせフォームよりコメントしてくださると、助かります。

それではどうもありがとうございました!