こんにちは!

今回も化学の話題をやっていきます。

今日のテーマはこちら!

動画はこちら↓

動画で使ったシートはこちら(retrosynthetic analysis)

それでは早速、内容に入っていきます。

逆合成解析とは

まず、言葉の説明から入ります。

一般的に、試験等で出される有機化学の問題の多くは、反応物が与えてあって、生成物を問うものです。

しかし、実際に研究室に入って有機合成するときには、まず目的の生成物が念頭にあって、そこから逆算して必要な試薬を用意することになります。

逆合成解析とは、目的の生成物から逆算して、製薬会社から買えるような原料を考えることを言います。

合成で考えるべきこと

その際、気を付けるべきことは次のようなことです。

- 収率

- コスト

- 温和な反応条件

- 毒性

学術的ではないものもありますが、実際に企業で研究開発したり、実用化したりする場合には重要なことなので、そういう視点も養っておきましょう。

収率

目的の生成物が副生成物に過ぎないほどの収率であれば、それを得るために大量の無駄が生じることになります。

主生成物としてとれた場合でも、副生成物ができるだけ少なくように考えます。

反応によっては、副生成物を用いて別事業に使う物質を作る場合もあります。

コスト

既存事業のコストを落とすことは、新たな仕事に取り掛かることよりも確実性の高い収益アップに貢献します。

さらに、環境への負荷の軽減にもつながることがあります。

温和な反応条件

高温高圧状態より常温常圧で触媒反応させたほうが、コストも抑えられて、事故のリスクも下がります。

また、一気に反応が進行してしまう場合は、冷やしながら合成する必要があります。

反応によっては仕方ない場合も当然あるのですが、なるべく激しい反応条件は避けなくてはいけません。

毒性

目的の生成物だけでなく、中間生成物、原材料、副生成物に至るまで、その毒性に配慮しないといけません。

水俣病やイタイイタイ病などの公害は、有害な化学物質のずさんな管理が原因でした。

保存方法や処分方法は細かく法律で決められているので、それらを遵守する必要があります。

グリーンケミストリーの原則

温和な条件を選択すること、毒性が少ない経路を確立することは、グリーンケミストリーという概念の行動原則に含まれています。

そのほかのグリーンケミストリーの原則には、作る段階からリサイクルを考えるというものもあります。

合成戦略を実際に立ててみよう

じゃあ、ここからは実際に合成戦略を立てていきましょう。

多くの有機合成では、小さい化合物から大きい化合物を作るので、「ここの炭素-炭素結合はあの反応で作れるな」とか考えて目的の物質をブツブツ切っていきます。

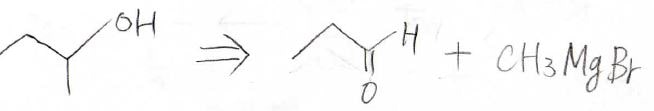

例えば、3-メチル-3-ヘキサノールを作ることを考えましょう。

これをGrignard反応で作ろうとしたとき、全部で3通りの切り方があります。

ここでは仮に、②の反応物を使うことにします。

Grignard反応については、こちらの記事をご覧ください。

メチルエチルケトンは売られていますが、ここでは仮に、これが非売品だった場合にどうしたらよいかというのをさらに考えてみます。

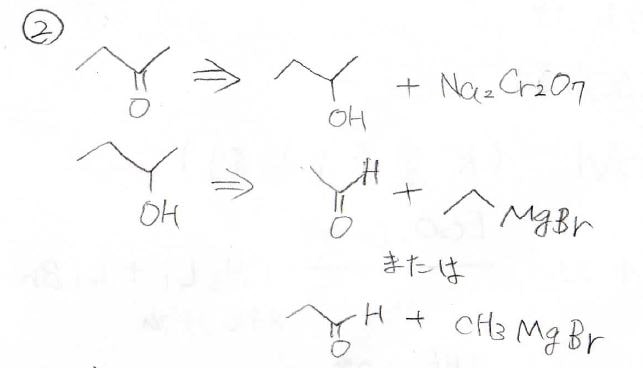

すると、ケトンは第二級アルコールの酸化で作れるので、、2ブタノールがあればメチルエチルケトンを作れることになります。

2-ブタノールをGrignard反応で作る方法は、以下の2通りが考えられます。

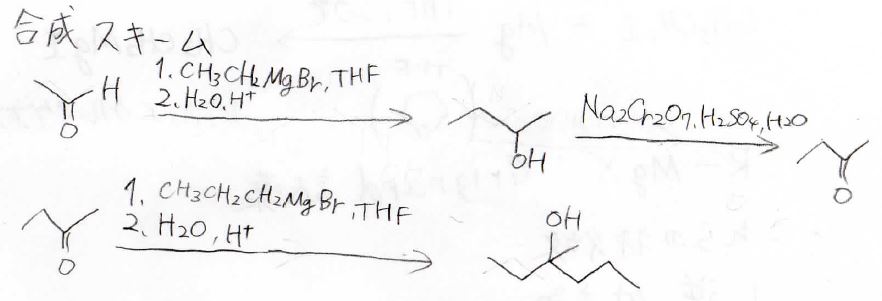

仮に上側の反応物を選んだとすると、全体の反応スキームはこのようになります。

生成物から必要な試薬をいきなり考えるのは難しいですが、反応によって作れる結合を見つけてそこを切るということを考えれば、全体の合成戦略を作りやすくなります。

練習問題

それでは実際に、逆合成解析から合成戦略を立ててみましょう。

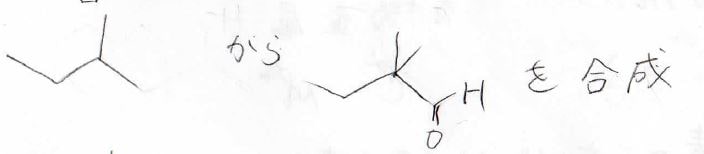

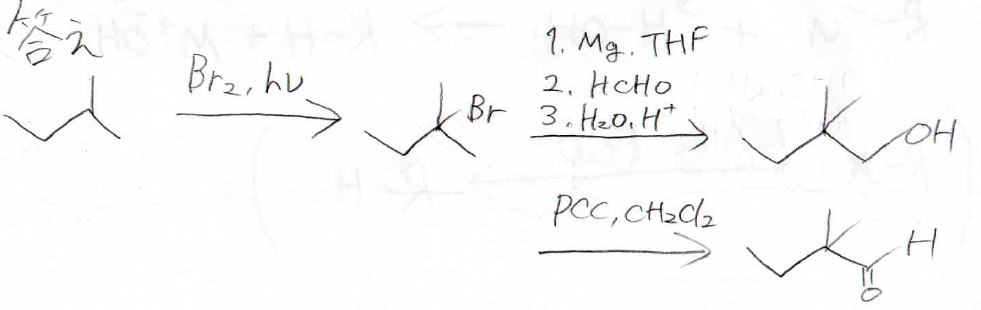

2,2-ジメチル-1-ブタナールを2-メチルブタンから合成するための戦略を考えてください。

そして、そのアルコールは出発物質の2-メチルブタンより炭素数が1個多いので、\(\displaystyle \rm{C-C}\)結合を作る必要があります。

ここでは、Grignard試薬にホルムアルデヒドを反応させることにします。

Grignard試薬を得るためには第三級ブロモアルカンが必要になります。

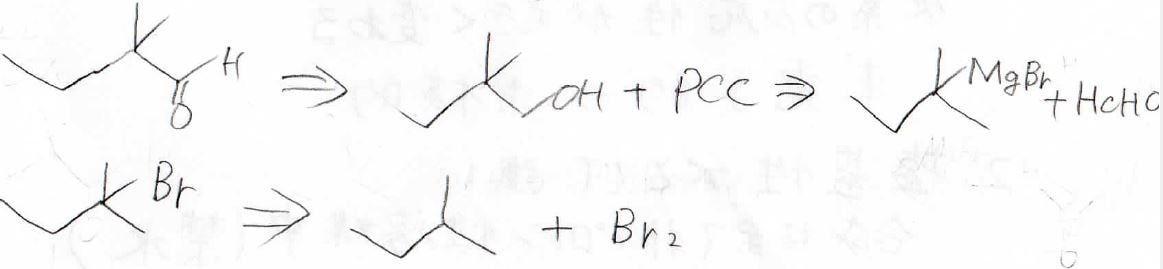

アルカンからブロモアルカンを作るには、ハロゲンのラジカル連鎖反応を使います。

\(\displaystyle \rm{Br}_2\)を用いた反応では、最も位置選択的に第三級ブロモアルカンを作ることができます。

最後に、以上の手順をひっくり返せば、合成戦略が出来上がります。

まとめ

はい、今回の内容は以上です。

間違いの指摘、リクエスト、質問等あれば、Twitter(https://twitter.com/bakeneko_chem)かお問い合わせフォームよりコメントしてくださると、助かります。

それではどうもありがとうございました!