こんにちは!

求核置換反応と脱離反応を勉強していると、ハロゲンの求核性や塩基性が混同してくることがあるので、いったんハロゲンに絞ってまとめてみることにしました。

混乱してきたらぜひここに戻ってきてください!

動画はこちら↓

動画で使用したシートはこちら(halogen)

ハロゲンとは

ハロゲンとは第17族元素のことで周期表の上から順に、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、アスタチン、テネシンが当たります。

アスタチンとテネシンは他の4つと比べてかなり特殊で、ほとんど有機合成に使うことはないのでさらっと触れるだけにします。

アスタチンは原子番号85、テネシンは原子番号117の元素です。

鉄や鉛が安定な元素だという話を聞いたことがあるかもしれませんが、これらは鉄や鉛よりずっと大きいので、壊変を繰り返して鉄や鉛に近い安定な核種になろうとします。

アスタチンとテネシンに安定な同位体は存在せず、半減期も短いです。

また、このように大きな元素は一般的に金属でなくても金属のような性質を持ちます。

これは原子核の正電荷が内核側の電子に遮蔽されることで外殻側の電子が原子核の拘束を受けにくくなり、自由電子のようにふるまうからです。

そのため、この二つはハロゲンでありながら例えば陽イオンになりやすいということが予想できます。

F、Cl、Br、Iの性質

といったところで、ここからは有機合成にもよく使われているフッ素からヨウ素までを見ていきましょう。

単体は有色

まずこれらに共通する特徴として、単体の二原子分子に色がついています。

フッ素は淡黄褐色気体、塩素は黄緑色の気体、臭素は赤褐色の液体、ヨウ素は黒色の固体です。

ヨウ素は昇華性で、昇華点で紫色の気体になります。

これは高校の知識ですね。

1価の陰イオンになりやすい

もう1つこれも高校の知識ですが、ハロゲンは1価の陰イオンになりやすいです。

電子を1個受け取ることで希ガスと同じ電子構造となり安定となるからです。

それでここからが大学の知識になっていきます。

Fの特異性

まず始めがフッ素の特異性です。

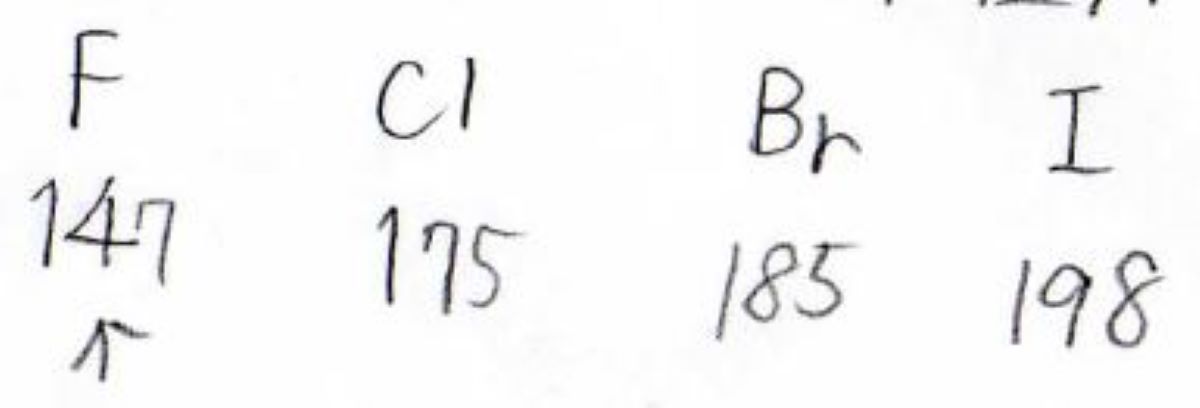

↓の表は各原子のファンデルワールス半径を比較したものです。

単位は\(\rm{pm}\)です。

ファンデルワールス半径は簡単には原子の大きさの指標だと考えてください。

これによると塩素、臭素、ヨウ素が\(10\ \rm{pm}\)ずつ大きさの差があるのに対して、フッ素は\(147\ \rm{pm}\)と塩素の\(175\ \rm{pm}\)に比べても明らかに小さいことがわかるかと思います。

フッ素の小ささはハロゲン化水素の物性に大きな影響を与えています。

例えば、塩化水素の水溶液、塩酸は強酸です。

臭化水素の水溶液である臭化水素酸は塩酸よりも強い酸で、ヨウ化水素酸はもっと強い酸です。

ここまでくるとハロゲン化水素はすべて強酸なのかなと思いますが、フッ化水素酸は弱酸です。

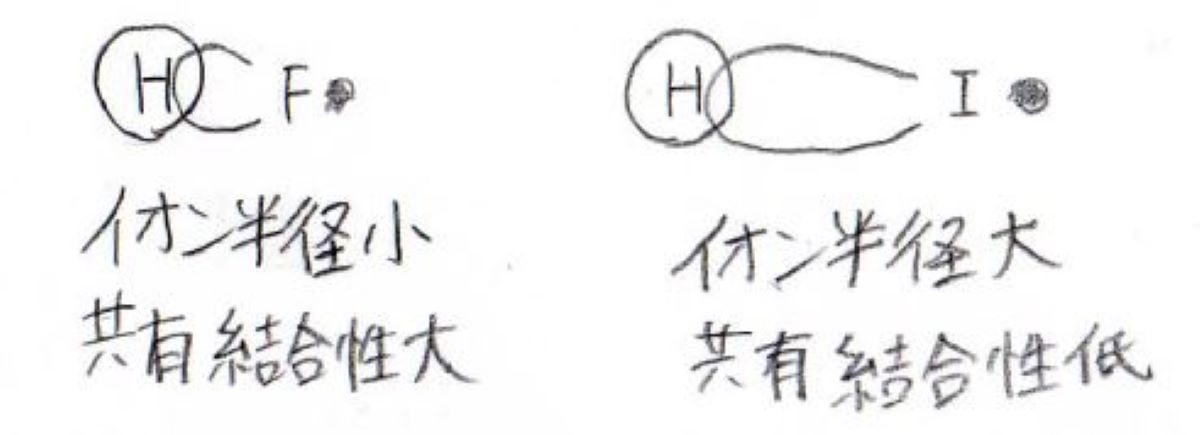

フッ化水素とヨウ化水素の軌道の重なりを見ると、フッ化水素はハードとハード、ヨウ化水素の場合はソフトとハードの組み合わせなので、フッ化水素のほうが共有結合性が高く、ヘテロリシス開裂しにくいと言えます。

イオンの解離を考えてもフッ素のほうがかなり小さいのでプロトンとの静電気力が大きく、すぐに引っ付いてしまうことが予想できます。

またフッ化水素以外のハロゲン化水素は沸点がマイナス何十度で、常温だと気体であるのに対し、フッ化水素の沸点は\(19.5^\circ \rm{C}\)\(\)であるので、少し冷やしてあげれば液体になります。

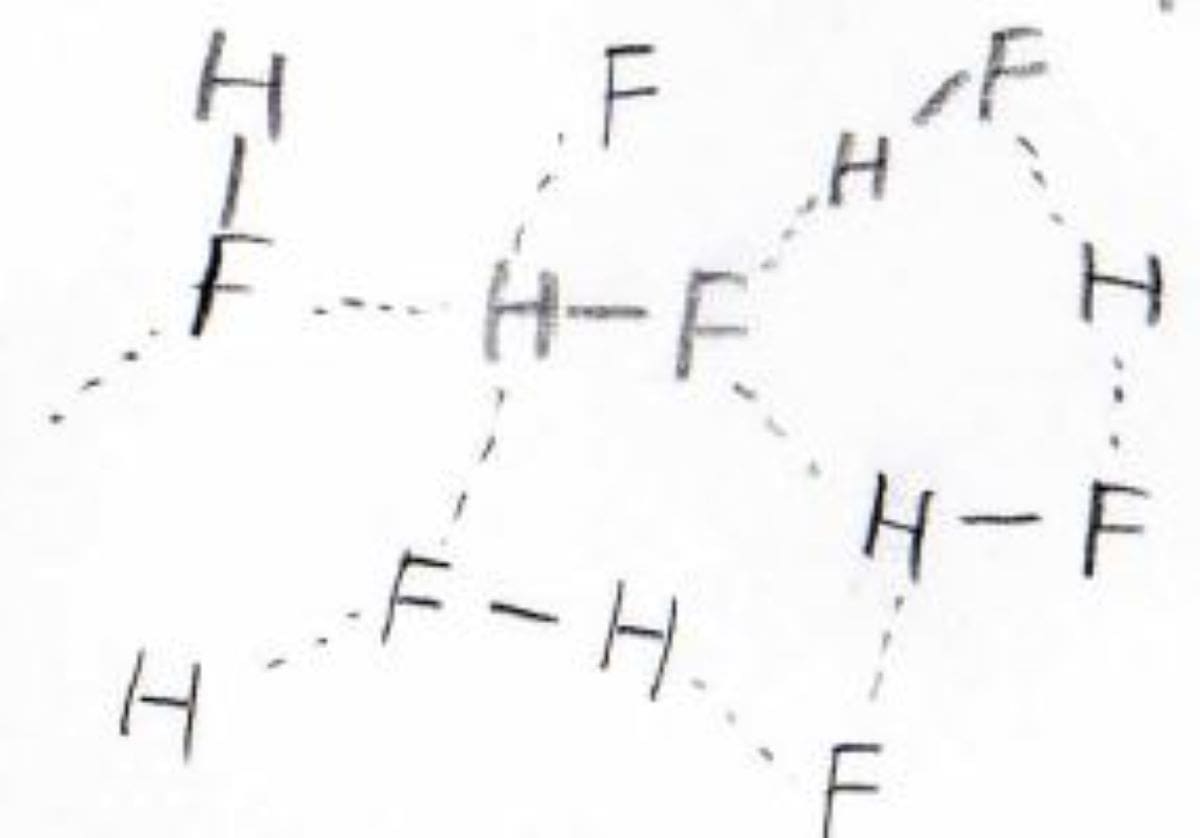

この沸点の高さの秘密は水素結合にあります。

フッ素、酸素、窒素は水素結合を形成するので、液体で周りにほかの分子がいてくれた方が居心地がいいことになり、沸点が高くなります。

硫化水素に対して水の沸点が高いのも同じ理由です。

小さいほうが気体になりやすいはずなので、水素結合がなければ、水は常温で気体として存在していたはずです。

ハロゲンの反応性の順番

最後に有機化学で重要となるハロゲンの反応性の順番を整理しておこうと思います。

塩基性

F–>Cl–>Br–>I–

フッ化物イオンが飛び抜けて高いです。

共役酸のフッ化水素が弱酸なので、共役塩基のフッ化物イオンは強塩基で、それ以外は弱塩基ということになります。

ラジカルによるハロゲン化

F2>Cl2>Br2>I2

これもフッ素が一番大きいです。

ハロゲン化水素の形成によるエネルギーの安定化がこの反応を進めるのに大きな寄与をしています。

さらに補足すると、フッ素原子はその小ささゆえにF2という分子になったときの孤立電子対間の静電反発が大きく、F-F結合は不安定になります。

そのため、ラジカル連鎖反応の開始もフッ素が一番速いことになります。

脱離能

F–<Cl–<Br–<I–

これはヨウ化物イオンが一番大きいです。

C-I間の結合は分子間距離が大きいので分極が大きくイオンとして解離しやすいという事になります。

一方でC-F結合は共有結合性が大きくほとんど解離しません。

ハロゲン化物イオンの求核性

これは溶媒によって順番が真逆になるので混同しやすいところです。

しっかり押さえておきましょう。

1. プロトン性溶媒

F–<Cl–<Br–<I–

プロトン性溶媒ではイオン半径が小さいイオンほど多くの溶媒分子からのプロトン供与により安定化します。

いわゆる溶媒和です。

ヨウ化物イオンが最も溶媒和の効果を受けないので、最も弱塩基でありながら一番強い求核剤となります。

2. 非プロトン性溶媒

F–>Cl–>Br–>I–

対してジメチルホルムアミドなどの非プロトン性溶媒では、塩基性が高いほど求核性が大きいという一般的な傾向のとおりにフッ化物イオンが最も大きい求核剤となります。

試験で出されるときはプロトン性溶媒の問題が多いと思うので、ヨウ素が最も強い求核剤で最も脱離能が大きい脱離能になるということを理由を含めて説明できるようになれば完璧だと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回はハロゲンの知識を整理してみました。

始めは混同しやすいですが、混乱したらぜひこの記事に戻ってきて確認に使ってください。

今回練習問題はありませんので、これで失礼します。

ありがとうございました!