こんにちはー!

今回のテーマはこちらです!

動画はこちら↓

動画で使ったシートはこちら(alcohol 5)

では早速行きましょう!

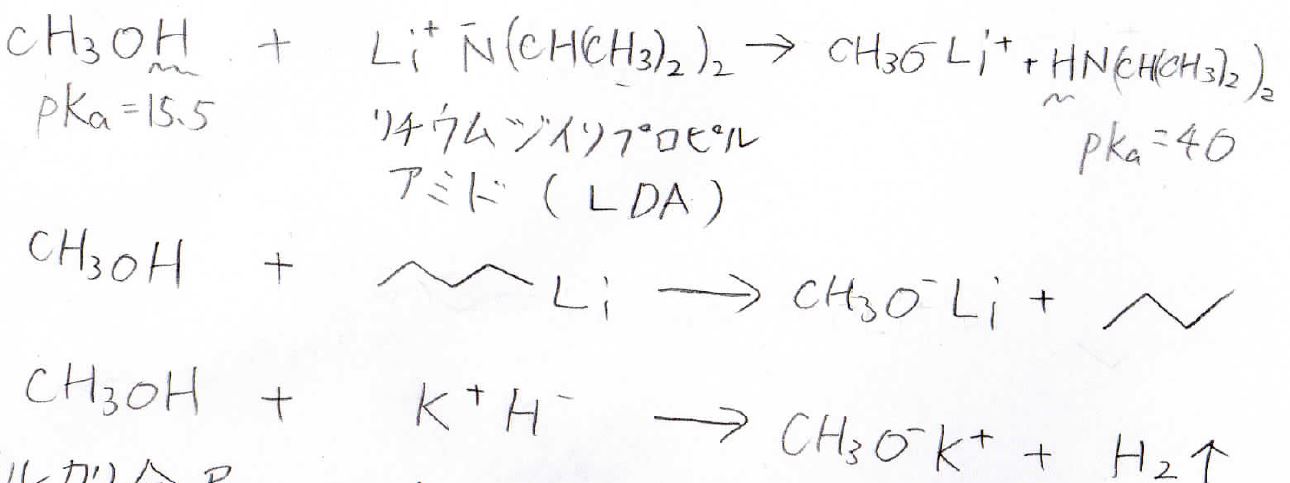

アルコール+強塩基

まず、アルコールに強塩基を加えた場合から考えていきます。

この場合はアルコールが酸として働くので、塩基によってプロトンが引き抜かれてアルコキシドが生成します。

そのため、求核置換も脱離も起こりません。

ここで1つ有名な試薬があるので紹介しておくと、リチウムジイソプロピルアミド、通称LDAというものがあります。

これは嵩高い強塩基の代表例で、求核置換反応させたくないときに使えます。

アルコール+アルカリ金属

少し変わったパターンとしてアルコールとアルカリ金属を反応させた場合もアルコキシドができます。

この場合は還元を伴っており、水素ガスが発生します。

水とアルカリ金属の反応はとても激しくて危険なんですが、アルコールとの反応はそこまで激しくなくて、第三級アルコールとの反応が最も穏やかになります。

実際に、未反応の金属カリウムがまだ残っているときには、上記のの2-メチル-1-プロパノールと穏やかに反応させて安全に処理するという方法があります。

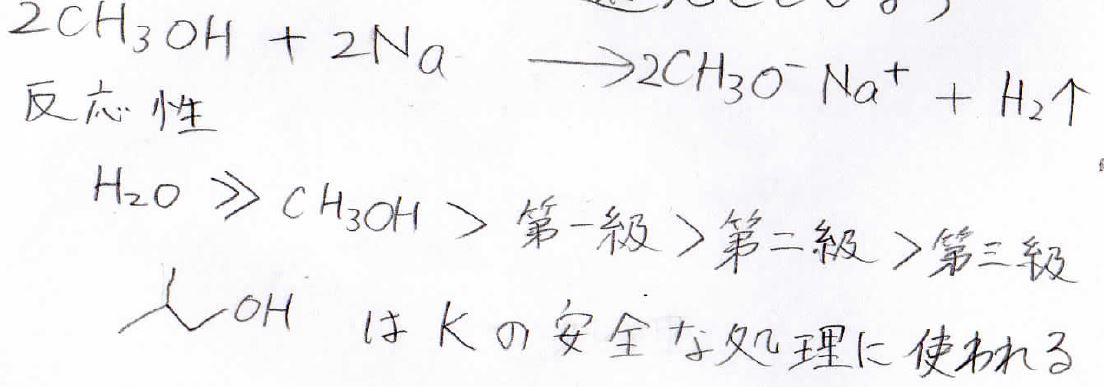

アルコール+ハロゲン化水素

では続いてアルコールとハロゲン化水素の反応を見ていきましょう。

直鎖状第一級アルコール+ハロゲン化水素

まず第一級アルコールとの反応ではSN2反応が起こります。

とは言っても水酸化物イオンの脱離能はとても小さいので、違うものが脱離することになります。

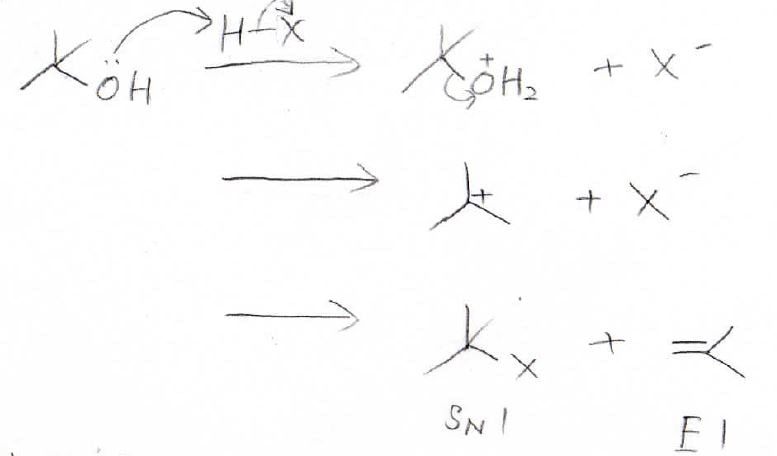

こちらが反応機構になります。

まず、アルコールの酸素原子上にある孤立電子対がハロゲン化水素からプロトンを引き抜いて、カチオン種になります。

その後、ハロゲン化物イオンが背面から求核攻撃すると、電子がこのように移動して、水が脱離します。

水酸化物イオンとしての脱離能はとても小さいですが、水は優れた脱離基になるという事がこの反応の肝になります。

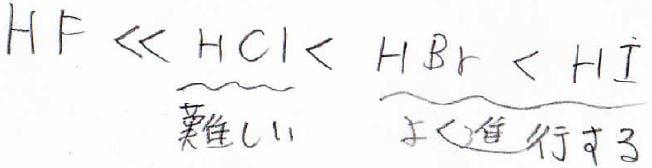

この反応は高濃度のヨウ化水素、臭化水素でうまく進行しますが、塩化水素での反応はあまり有利ではありません。

フッ化水素は弱酸なので言うまでもなくほとんど反応しません。

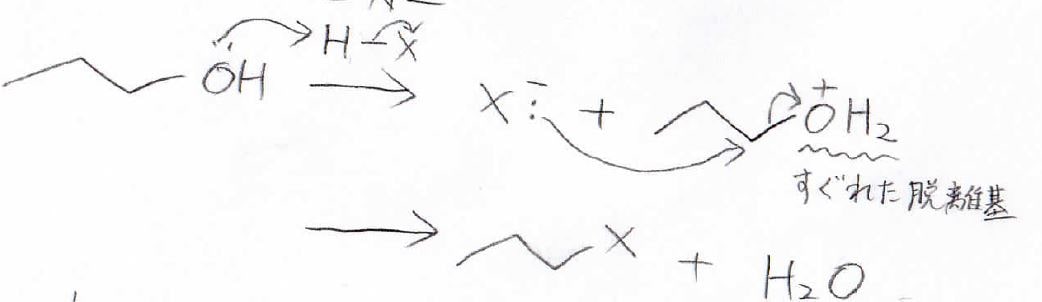

第二級、第三級アルコール+ハロゲン化水素

では続いて第二級、第三級アルコールとハロゲン化水素の反応を考えます。

この組み合わせではSN1とE1が進行します。すなわち水の脱離が起こって中間体としてカルボカチオンを経る反応となります。

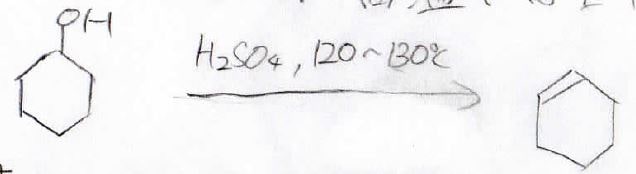

ハロゲン化水素ではなく、もっと高温条件で、非求核性の酸を使った場合にはSN1が抑制されるので、E1が有利に進行し、このようにアルコールを脱水することができます。

カルボカチオンでは、より安定な第三級アルコールになるためにHやCH3の転位が起こる可能性があります。

分枝のある第一級アルコール+ハロゲン化水素

また、これはかなりの例外なのですが、分岐のある第一級アルコールでもアルキル移動が起こることがあります。

反応機構はこちらのとおりで、第一級カルボカチオンを経由することなく水の脱離とアルキル移動が協奏的に起こっています。

本来、第一級カルボカチオンはきわめて不安定ですが、見かけ上転位が起こっているような反応になりますので、ぜひ知っておいてください。

練習問題

といったところで恒例の練習問題に入ります。

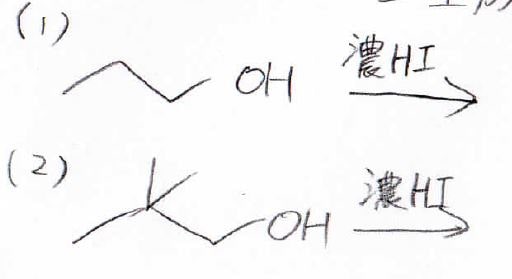

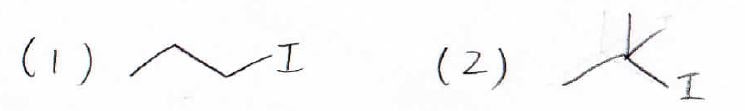

この2つの反応の主生成物は何ですか?という問題です。記事の中でほとんど答えを言ってますし、簡単なのでぜひやってみてください。

(1)は直鎖上の第一級アルコールとハロゲン化水素の反応です。

まず初めにアルコールがプロトンを引き抜いたのち、ヨウ化物イオンの求核攻撃がSN2機構で進行するので、結果としてヒドロキシ基がヨウ素に置換されたヨードアルカンとなります。

(2)は先ほどと同じ第一級アルコールとハロアルカンの反応ですが、分枝があります。

この場合はアルキル移動と水の脱離が協奏的に進行して、第三級カルボカチオンが中間体として生成します。

ここにヨウ化物イオンがSN1機構で求核攻撃するので、このように第三級ヨードアルカンとなります。

まとめ

はい、今回の内容は以上です。

おさらいをしておくと、まず、アルコールと強塩基の組み合わせではアルコールが酸として働き、アルコキシドとなります。

脱離反応や求核置換反応は起こりません。

アルコールとアルカリ金属の組み合わせでもアルコキシドとなりますが、この反応は還元を伴っており、プロトンはアルカリ金属から電子を受け取って、水素ガスが発生します。

この反応は水とアルカリ金属との反応に比べると穏やかで、アルカリ金属の安全な処理のためにアルコールを使う事もあります。

続いてアルコールとハロゲン化水素の組み合わせをお話ししました。

分枝のない直鎖上アルコールとの反応だと、水が脱離基となってSN2反応が進行します。

反応の1段階目で酸素原子の孤立電子対でプロトンを引き抜いて、優れた脱離基となるのが肝です。

反応性はフッ化水素が最も低く、ヨウ化水素が最も高いです。

塩化水素の反応性もさほど高くないので、臭化水素かヨウ化水素を使うのが一般的です。

第二級、第三級アルコールとハロゲン化水素の組み合わせでは水の脱離が先に起こることで、カルボカチオンを経由するのでSN1反応とE1反応が起こります。

カルボカチオンを経るので、転位が起こる可能性があります。

第一級アルコールでも文枝がある場合、協奏的なアルキル移動が起こることがあるので注意してください。

ハロゲン化水素ではなく、硫酸など、非求核性の酸をアルコールと高温で反応させた場合は、E1が有利になって、アルコールの脱水反応を起こすことができます。

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました!