【大学の有機化学】アルカンの命名法、物理的性質、ラジカル連鎖機構のハロゲン化反応について、わかりやすく解説!

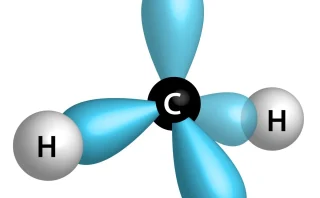

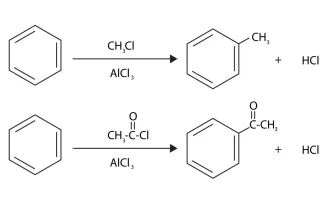

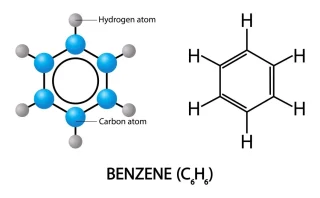

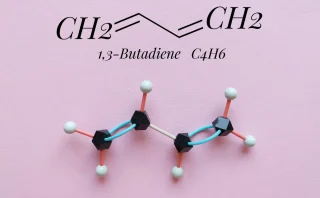

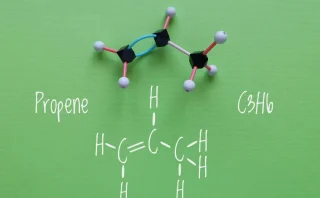

炭素原子と水素原子のみで構成される炭化水素のうち、すべての共有結合が単結合であるものをアルカンと言います。特に、環状のものはシクロアルカンと言います。これらは、最も単純な有機化合物であり、その命名法や物性の理解は、有機化学の基本となるものです。この記事の最後には、アルカンのハロゲン化についても述べています。

有機化学

有機化学 有機化学

有機化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学