こんにちは!

それでは今回も化学のお話やっていきます。

今日のテーマはこちら!

動画はこちら↓

動画で使ったシートはこちら(complicated spin-spin coupling)

では参ります!

NMRの基本を復習

まず、前回の復習をします。

NMR活性な原子核に磁場をかけると、エネルギーの異なる2状態にゼーマン分裂します。

原子核が生じる実質の磁場は外部地場だけでなく、レンツの法則に従って発生する電子由来の局部磁場、そして近くの非等価な原子核のスピンによって発生する磁場も影響します。

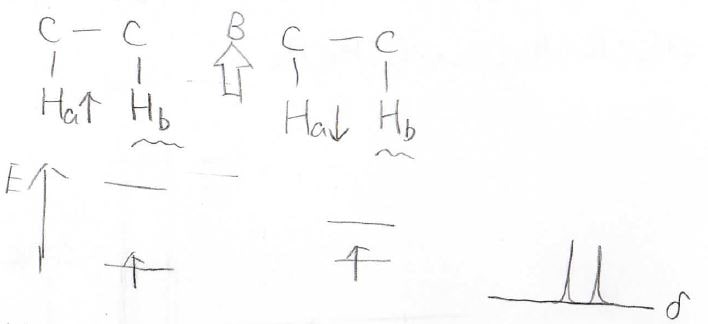

隣の水素の磁場が外部磁場と順平行な場合はぜーマン分裂の幅が大きくなり、逆平行な場合は小さくなります。

その結果、たとえそれが1個の水素原子由来だったとしても、このように複数の共鳴ピークが現れることになります。

この際、分かれるピークの本数は、隣接水素の数\(\displaystyle +1\)になります。

そしてピークの積分比はパスカルの三角形に従います。

詳しくはこちらの記事を参照してください。

スピン-スピン分裂の複雑な例

ここからが新しい内容です。

実は、先ほどまでの話はあくまで基本的なものであり、実際の測定結果の中には当てはまらないものがあります。

パスカルの三角形からの歪み

その例として、まずこちらをご覧ください。

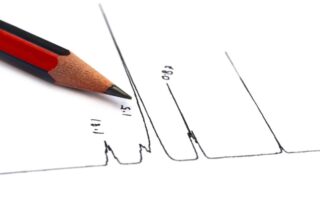

これは、ブロモエタンの¹H-NMRスペクトルです。

等価な水素の組み合わせは、2組です。

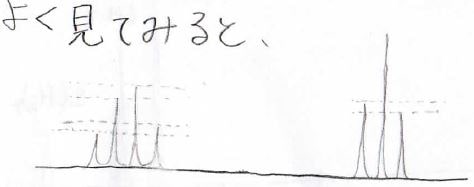

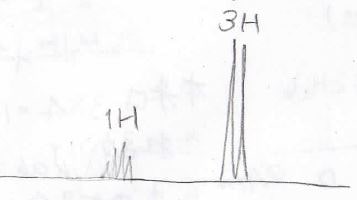

しかし、そのピークをよく見てみると、下のようになっていることがあります。

パスカルの三角形から考えれば、同じ高さくらいになるはずのピークどうしに明らかな違いが見られます。

そして、2個の水素原子については高磁場側、3個の水素原子については低磁場側の方が高くなっていて、向かい合った内側のほうが高くなるという特徴が見られます。

なぜこのようなことが起こるのかというと、装置の分解能が関係しています。

今までもお話しているとおり、共鳴振動数は磁場の大きさに比例するのですが、カップリング定数は外部磁場の大きさに関係せず、分子内の位置関係のみによって決まります。

非等価な水素の共鳴周波数の差がこのカップリング定数に対してとても大きい場合には、おさらいで話したような法則が成り立ち、パスカルの法則に従います。

このピークは、一次のピークといいます。

しかし、共鳴周波数の差がカップリング定数が近い値をとるようになってくると、ここのピークをはっきりと分けることができず、微妙に引っ張られるような形が現れます。

パスカルの三角形から大きく歪んだピークは、非一次のスペクトルと言います。

隣接水素が二種類以上ある場合

続いて、隣接水素が2種類以上ある場合についてお話しします。

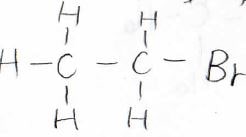

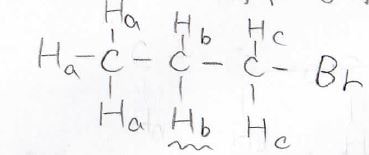

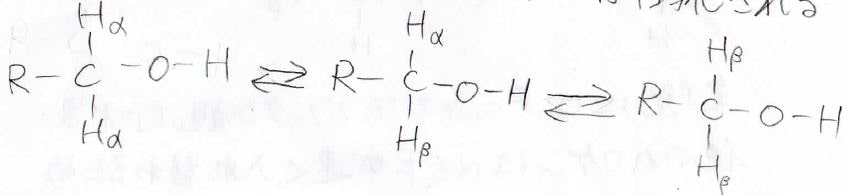

例えば、こちらの1-ブロモプロパンの\(\displaystyle \rm{H_b}\)に着目すると、隣接水素が\(\displaystyle \rm{H_a}\)、\(\displaystyle \rm{H_c}\)と2種類あることがわかります。

この場合のカップリングは、2重で\(\displaystyle N+1\)則を考えます。

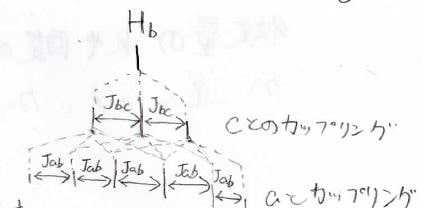

すなわち、まず\(\displaystyle \rm{H_b}\)と\(\displaystyle \rm{H_c}\)のカップリングで3つに分裂します。

さらに、分裂した個々のピークが\(\displaystyle \rm{H_b}\)と\(\displaystyle \rm{H_a}\)のカップリングにより4つに分裂します。

そのため、理想的には3×4で12本のピークが現れることになります。

しかし、実際にはどちらもビシナルカップリングで近い値のカップリング定数をとるためピークが重なってしまい、結局6本のピークが現れます。

積分比は1:5:10:10:5:1になり、パスカルの三角形どおりになりました。

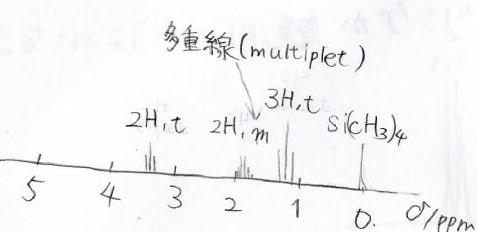

この場合はまだきれいですが、ピークが重ならないともっと多くのピークが現れることになるので、そのときは多重線(multiplet)のmで表します。

速いプロトン交換によるデカップリング

次に、速いプロトン交換が起こる水素結合系について考えていきます。

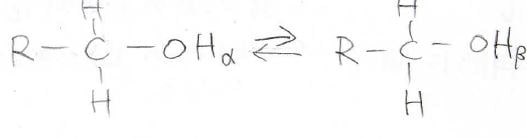

アルコール中のヒドロキシ水素と\(\displaystyle \alpha\)水素は隣接水素の関係なので、本来なら複数のピークに分かれてもいいのですが、実際にはお互いにカップリングは起こらず、ヒドロキシ水素のピークは少しブロードになります。

カップリングがなくなることはデカップリングと言います。

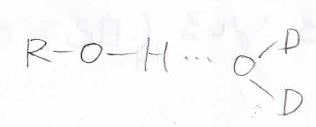

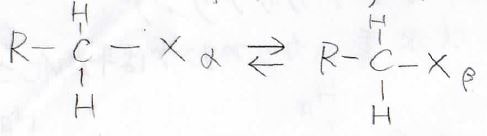

デカップリングが起こるのはNMRの測定時間スケールに対してプロトン交換がとても速く、1個の水素に着目しても以下の3状態の素早い入れ替わりが起こっているためです。

また、溶媒分子間でもプロトンの交換は起こります。

NMRの溶媒のピークが目的物質のピークと混在してしまうと邪魔なので、測定には重水素化した溶媒を使うのが一般的です。

重水素には核スピンがなく、NMR不活性です。

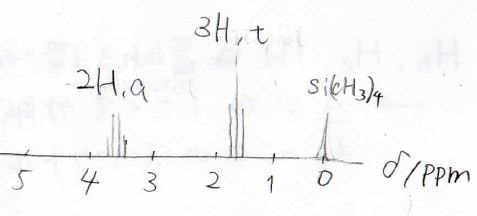

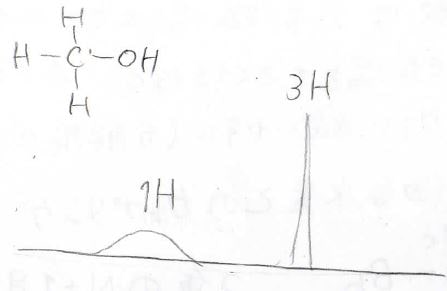

ヒドロキシ水素のピークがデカップリングしたときには、\(\displaystyle \alpha\)水素のピークもデカップリングするので、例えば、メタノールのスペクトルは下のようにsingletが2本出てきます。

プロトン交換によるデカップリングは、微量の水や酸を除去したり、冷却したりすることでも起こらなくできることが知られています。

低温でのメタノールのスペクトルは、下のようになります。

ハロゲンの自己デカップリング

最後に、ハロゲンと水素のカップリングについてお話しします。

自然界に多く存在するハロゲンの原子核にはスピンがあるため、ハロアルカン中で\(\displaystyle \alpha\)水素とのカップリングが考えられます。

しかし、実際にピークの分裂が観測されるのは、ハロゲンがフッ素の場合のみになります。

ほかのハロゲンでは、\(\displaystyle \alpha\)状態と\(\displaystyle \beta\)状態が素早く入れ替わるため平均化が起こり、カップリングは見られません。

これは先ほどのプロトン交換によるデカップリングに対して、自己デカップリングと言います。

練習問題

ここで、練習問題をやってみましょう。

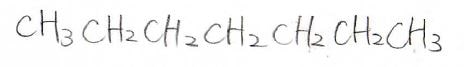

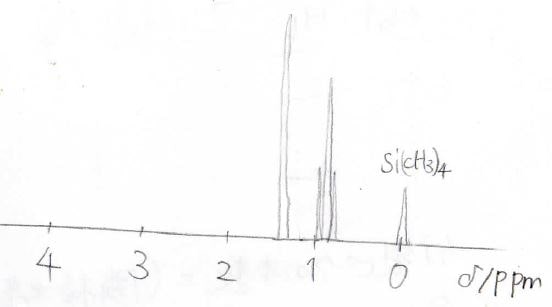

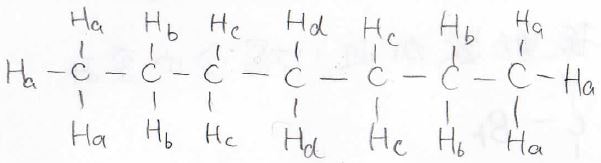

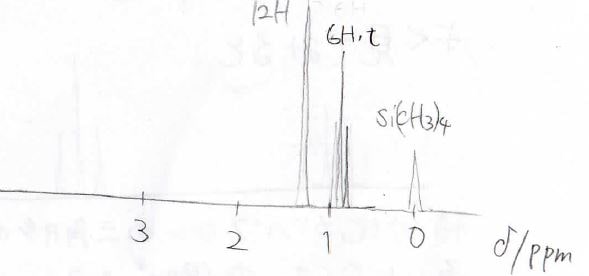

n-セプタンのNMRスペクトルが、以下のようになりました。

なぜこのような形になるのかを答えてくださいというのが問題です。

まずはどの水素がどのピークに帰属するのかということから始めてください。

ところが、\(\displaystyle \rm{H_b}\)、\(\displaystyle \rm{H_c}\)、\(\displaystyle \rm{H_d}\)については、どれも第二級水素ということで似た化学シフトの値をとることになります。

それらの共鳴振動数の差がとても小さいときには、NMRで分離することができずに非一次のスペクトルが得られることになります。

長いアルキル基ではこういうことが起こるので、ぜひ知っておいてください。

まとめ

はい、今回の内容は以上です。

間違いの指摘、リクエスト、質問等あれば、Twitter(https://twitter.com/bakeneko_chem)かお問い合わせフォームよりコメントしてくださると、助かります。

それではどうもありがとうございました!