化学

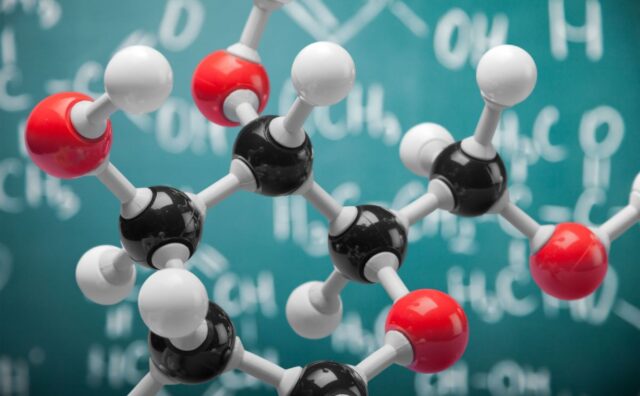

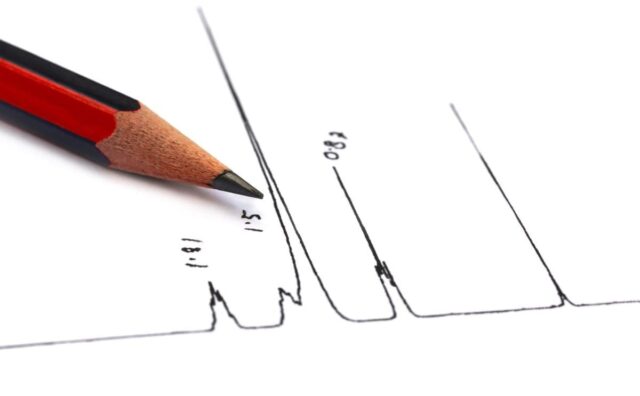

化学【大学の有機化学】アルケンのNMRに見られる特徴と、水素化熱による安定性の評価について、わかりやすく解説!

レンツの法則より、荷電粒子は外部磁場を弱めるような円運動をするため、電子が集中している環境では遮蔽化が起こるのが普通です。しかし、二重結合に電子が偏在しているアルケンでは、反遮蔽化が起こります。この記事では、アルケンのNMRスペクトルとアルケン置換体の安定性についてまとめています。

化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学 化学

化学